通過算 列車がトンネルや橋を通過する問題。

更新日:

通過算(つうかざん)とは、列車がトンネルや橋を通過する時間などを考える問題だ。

これは公務員試験やSPI適性試験などでも出題される問題で、要領が分からないと難しい。

中学受験で出題されるのは、トンネルや橋を渡る問題が殆どだが、適性試験では、列車同士がすれ違う時間なども問われたりする。

通過算で重要なのは、「どこから(起点)」「どこまで(終点)」をハッキリ捉えられているかと言う部分になる。

「トンネルに入った」ところから、「トンネルから出た」ところまでを、ハッキリイメージできるかどうかが、分岐点だ。

そのために絵や図を描くことが必要になってくる。

通過算 橋を通過する問題

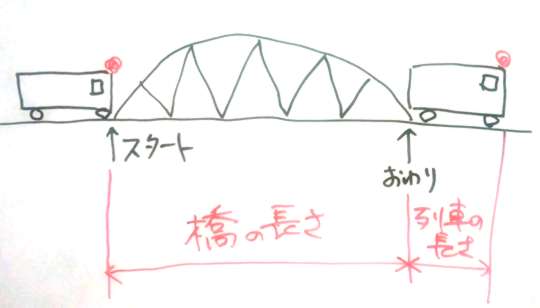

トンネルや橋を通過する場合、列車の先頭がトンネルや橋にさしかかったところが「起点」になる。

一方、列車の最後尾がトンネルや橋を抜けたところが「終点」になる。

そのため、列車の長さを計算に入れないといけないのだが、これが小学生には難しいようだ。

通過算 例題1

950メートルの長さの鉄橋があります。

この鉄橋を電車が渡り始め、渡り終わるまでに1分間かかりました。

電車の時速が60kmだったとすると、電車の長さは何メートルですか?

通過算の図

列車の先頭のヘッドランプをイメージする。

ヘッドランプが動いた距離が、列車が進んだ距離になる。

橋を渡りきる場合は、橋の長さと列車の長さの合計に相当する。

考え方

時速60kmで走っている列車が1分かかって渡りきったわけなので、進んだ距離は

60km×(1/60)=1km =1,000m

橋の長さが950mなので、列車の長さは50m。 … (答え)

6年生の夏以降の家庭学習ミニ模試に

楽天ブックス(広告)

通過算 トンネルに入っている時間

「トンネルに隠れている時間」を尋ねられる問題もある。

通過算 例題2

あるトンネルに列車が入って見えなくなってから、反対側の出口に列車の先頭が出るまで、3分かかります。

この列車が時速60kmで走っていたとすると、トンネルの長さは何メートルになりますか。

列車の長さは50mとします。

考え方

時速60kmの速さで3分かかっているので、進んだ距離は

60km × (3/60) = 3km

ここで考えないといけないのが、列車の長さになる。

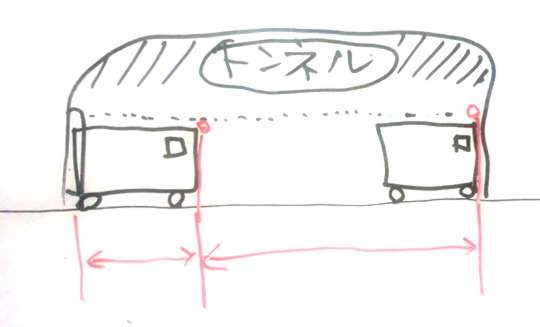

ということで、トンネルに入っている図を描くと、次のようになる。

通過算 トンネルに入っている図

トンネルに列車が隠れると言うことは、列車の最後尾がトンネルに入った時点から、先頭がトンネルから出てくるところまでの間を意味する。

なので、3分で進んだ3Kmの距離は、トンネルの長さから列車の長さを引いたものと言うことになる。

ということで、トンネルの長さは、

3Km+50m=3,050m … 答え

と言うことになりますね。